雷颐简介

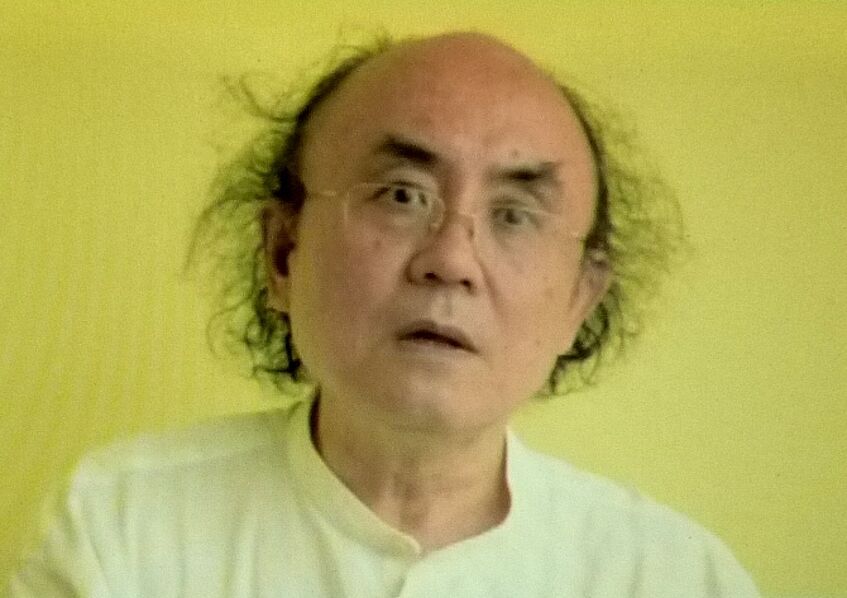

雷颐 (2015年)

雷颐简介

1956年生于湖北武汉。六十年代末,文革期间,与其他百万年轻人一样,下乡数年。之后当兵,复员后成为一名工人。1978年考入吉林大学历史系,1982年毕业,获历史学学士学位。

1985年毕业于吉林大学研究生院,获历史学硕士学位。同年,到中国社会科学院近代史研究所工作至今,任研究员。专业研究方向为中国近代思想史、中国近代知识分子与当代中国史。主讲“中国近代史讲析”、“法西斯主义理论剖析”、“辛亥百年的变与不变”等课程。 与多数历史学家静守书斋不同,雷颐开博客、写随笔、在报刊上撰写评论文章,甚至开设大众历史讲座,就差上“百家讲坛”了。其著作有:《取静集》、《时空游走:历史与现实的对话》、《雷颐自选集》、《经典与人文》、《图中日月》、《萨特》、《被延误的现代化》、《历史的进退》、《历史的裂缝》。译著:《中国现代思想中的唯科学主义》、《在传统与现代性之间》、《胡适与中国现代知识分子的选择》。他还经常参加国际研讨会,并成为国内外媒体竞相采访的对象。

1979年,雷颐在休假期间在北京接触了民主墙运动,后用笔名给民办杂志《四五论坛》写了几篇文章。

采访雷颐 (2013年10月31日于北京兆龙饭店)

采访人(Helmut Opletal/欧普雷):您自己三十多年前怎么接触到了中国民主运动和民刊?

雷颐:我们这一批人,或者我们这一代,尤其是比较关心政治的人,经过了文革。我们在文革中就开始关心政治,就开始对中国的前途有所反思。从文革后期,文革还没有结束,周围一群朋友,都是反思文革的。因为我们下过乡,在农村作为知识青年就开始反思。后来到了部队,你知道,军队管得很严。部队也有少数人对毛泽东啊,文革啊,非常不满。大家开始有一个思考。现实为什么会这样呢?越来越不满。可以说,到七五年,七六年,对文革的不满,整个社会都达到了极点。喜欢读书的人,喜欢思考的人,就想的更多了。那么正好到一九七八年。我觉得一九七六年四五运动实际上是一个象征。四五运动我在军队,在福建,在当兵。大家在军队都很兴奋,因为七六年元月份……

采访人:那时候您们都知道?

雷:都知道,军队管的很严,但大家悄悄地在下面还是传。比如说,最明显的一个象征事件,一九七六年元月周恩来去世,大家都希望在部队开个追悼会。但当时,实际上纪念周恩来,在某种程度就是表达对文革的不满。所以中央文革也知道,就规定不许开这个追悼会,各个单位。后来我在部队里面,大家就要求一定要开一个会,追悼周恩来,纪念周恩来。那上面有规定,如果非要开,只能以连为单位开。那我们说不行,大家要更高一级的,最少是以营为单位开追悼会。我们就是以营为单位开的追悼会。当时部队是管制得最严格的,思想教育最严的。大家都要悼念周恩来。悼念周恩来实际上就是反文革。那么过了几个月,四月五号天安门……

采访人:都明白悼念周恩来是反对文革?

雷:都是明白的。对,有的是很明确的。有的是对现实不满。不见得会反对毛泽东,反思毛泽东,只是对文革不满。搞了十年,搞得乱七八糟。我是一九七八年的春天复员了,当工人。当完工人,这时恢复高考了。我就是为了参加高考复员的。因为在部队里面,要考大学很困难,要经过批准。部队里不是说你想考就能考的。我想考大学,就要求复员,那就到一个工厂当工人。当工人大家还在关心政治,感到气氛在变。这时候我就考上了吉林大学,东北的。

采访人:这是哪一年?

雷:一九七八年。刘小波也是吉林大学的,他是七七级的,我们知道,七七,七八级,我们是差不多同一年入学的。在吉林大学寒暑假的时候,当时我家在河南郑州,到吉林,中间要在北京转车。我常到北京来,也有亲戚在北京,要住几天。那我天天就到民主墙去看,所以呢,从一开始有我就看到了。我记得,比如说有一个人,我始终觉得是最早的,或者比较早的,现在都不知道这个人后来干什么去了,夏训建,我不知道你有没有这个印象?他是比较早在民主墙上贴大字报的,贴那个办的刊物。

后来呢,就看到北京几位人权人士,任畹町啊。包括四五论坛,包括北京之春。反正每次放假,回去我都要在北京停两天,住在亲戚家。天天就是到西单,到民主墙去看。各种各样的。这样我就注意到《四五论坛》,有《北京之春》,有《沃土》,有《今天》,还有魏京生的那个《探索》。还有一些吧。这些是比较有名的。当时年轻人嘛,关心政治的都想做点事,当时我就感到,从长春到北京……

采访人:您看这些东西有什么感觉?

雷:这些,他们的想法跟我的是一样的,我觉得就是这样,应该这样。

采访人:您觉得他们很勇敢?

雷:对。

采访人:公开的在大街上?

雷:对,他们的想法也跟我一样,这时候呢,我就注意到了,虽然思想观点一样,但表述方式不一样,有的激进,有的比较温和。像《北京之春》。后来我们知道,后面有团中央啊……而我在看的过程中呢,我自己感觉,我觉得魏京生的那个《探索》,有点太激进了。虽然他说的道理是对的,但在现在的中国能允许这样吗?我觉得他有点直接对共产党,对邓小平。他认为什么邓小平,毛泽东,都是一样的,我觉得在中国现在,你还是要,起码在当时,我认为,我们能够存在,还是跟党内比较要求改革的人有关系。不能把矛头对准这些人。虽然有个策略。当时我又觉得《北京之春》太温和了。所以我觉得和我的观点、策略比较接近的是《四五论坛》。所以我回到吉大之后给《四五论坛》写过几篇文章。当时你给他们写的文章,他们也登出来了,完了,他们也介绍了全国其他地方,我也知道其他地方,各地都有,广州的《人民之路》,青岛的叫什么《海浪花》等。

采访人:上海也有?

雷:啊,很多,各个地方都有。我给《四五论坛》写了。他们把名字也给了其他刊物。其他地方也给我来信。因为我当时是学校的学生嘛。我也就给《四五论坛》写过几篇,也不多,大概两三篇吧。

采访人:您有没有用笔名?

雷:我现在只记得,第一个笔名叫““鸣竹”,“鸣”就是一个“口”,一个“鸟”,“竹”就是竹子的“竹”。我记得,刚刚开始学历史。那时候在大学一年级还是二年级,当时是大学一二年级。我学世界历史,学到的历史学家叫卢梭。我记得我写的一篇文章就叫卢梭【让-雅克·卢梭 Jean-Jacques Rousseau, 1712 - 1778 】。他是主张民主,也要实行民主,但他觉得只有小的国家,像瑞士啊,城邦啊,这些小的国家才能实行民主,大的国家他认为根本不能实行民主。但是后来美国,一个大国就实行了民主。我后来写得文章,证明了大国也能实行民主。我还记得那个题目是“不是不行,而在不行”,大国不是不行,而是不行动。真正实行民主要行动。后来还写过两篇,我就忘记了。你知道在大学,我们刚刚,从前只是听说过卢梭,并不了解他。因为文革时、文革前根本不许看,我能知道卢梭这个名字,就是自己悄悄读书得来的。上了大学,正好,又刚好改革开放,这些书,卢梭的书都可以看了。在大学学世界史是学过,知道卢梭的思想,他的主张小国能行,大国不行。所以我就写了一篇文章,第一篇文章就登在《四五论坛》上。

采访人:您这篇是在《四五论坛》第几期?

雷:我忘记了。可能是十四期。这个名字我可以给你写出来。文章的题目叫做“不是不行,而在不行”。《四五论坛》他们,很想让我加入到他们那里,成为他们的成员。而我这个人比较自由,我可以给你写文章,当时什么组织都不想加入。后来他们在长春,长春也有年轻人办的几个刊物,只是没有什么影响。他们从《四五论坛》得到我的地址,就和我联系。我当时也和他们联系过。当时大学生的思想很活跃,各个地方都有。比如有竞选,学生在学校里办墙报,办壁报,这些都很多。办各种演讲,我当时记得我们在学校里,利用这个学生会吧,办过几次演讲。当时影响还比较大。在大学生中,在我们学校,我们办演讲。

采访人:办过几次?

雷:办过好多次,影响比较大的是关于马克思讲的,亚细亚生产方式。还有是一九八零年的时候,我们很关注波兰的团结工会【Solidarność, 波兰独立自治工会】。我们办过“团结工会”的演讲。

采访人:所以东欧的这些情况也影响您们,您们比较了解?

雷:对,比较了解,通过《参考消息》,包括当时《人民日报》。

采访人:《参考消息》也登了这些消息?

雷:登了。包括《人民日报》。当我在收集资料、在办“团结工会”的演讲过程中,我就觉得一个很奇怪的、很微妙的转变,就是中国官方。因为你知道,在文革中,在那时候,中国批判苏联是修正主义,包括东欧,都是修正主义,说苏联是社会帝国主义。所以东欧在一九七零年,波兰的那个船厂,格但斯克船厂,也有工人起来造反,第一次嘛。当时的《人民日报》完全是支持的,工人阶级起来造反了,起来反对修正主义了,完全支持的。到八零年,团结工会起来的时候,还是这样,说“工人阶级起来造修正主义的反”。当时的苏联还是被为称修正主义。《人民日报》是支持团结工会的。但是过了几个月,没有倾向了,只是客观的报道。我既不说团结工会好,也不说不好。对波兰的政府,我也不说他好或者不好。再过了几个月,我发现他是站在波兰政府的一边了。压制中国的报道。明显地倾向波兰政府,是抵制、批评团结工会的。也就是说,中国政府、中国共产党也认识到,团结工会实际上并不是他们从前说的反对修正主义,而是要反对社会主义,共产主义。我们那时也做了亚细亚演讲,还有团结工会的演讲。整个八十年代思想都很活跃。七十年代末,八十年代初。但后来呢,一九八一,我记得北京市通过了一些文件,不许在西单民主墙张贴,而是迁移到月坛公园里边。又过了一段时间,干脆就取消了。完了之后,到一九八一年,我记得很明确,有一个九号文件,就是关于要整顿,要抓什么的。

采访人:您那个时候还在吉大?

雷:还在吉林大学。

采访人:那这些情况您都知道?

雷:都知道,都是学校传达的。实际上后来我知道,我给他们写文章,有关部门,他们都知道。所以到九号文件下来了,我们系的党组织就来找我,说,你给他们写过文章什么什么的他们都知道。

采访人:虽然是笔名……

雷:他们都知道。他们叫我写一下,写过什么文章,他们也知道,我没有加入他们,不是他们中间的一个成员。

采访人:那他们和您说,不要再写了,是不是?

雷:那个刊物已经没有了,也不能再写了。他们就是说,要服从这个九号文件,刊物也没有了。你要正确认识这个,就完了。中央文件是全国性的,全国都没有了,

采访人:他们找您,知道您不是主要人物……?

雷:对。在每个地方不一样,如果在北京,我可能就没什么。因为在长春,长春的一些人曾经找过我,我也没有太多接触,所以他们都知道,你不是主要的。

采访人:您对这个民主运动有什么感觉,觉得太厉害还是……?

雷:民主运动嘛,我觉得首先,它不是一个有组织的,谁也控制不了谁。对吧?你说,比如魏京生那个刊物,也没有一个人说,你不要发这种文章,太过激了。从策略上说,谁也没法控制谁,谁也没法影响谁,都是个人写的。各个刊物每个人都可以在上面写自己的观点。那么我觉得,从整体上说来,他是没有组织的。所以他并没有表现出组织应有的什么策略性,什么都没有。比如说魏京生,还有很多大字报,就是把矛头指向当时的党内的改革派,就觉得你们都一样。因为最开始的时候,邓小平是容忍的,甚至某种程度上是纵容的。包括胡耀邦他们,是支持这个民主墙的。现在知道,胡耀邦还是比较明确的。

采访人:胡耀邦那时候支持这个民主墙,您们那时候也知道?

雷:那个时候不太知道。当时只是知道党内有一批人,或者党内的改革派。因为邓小平有一个公开的讲话,对吗,这个是公开的,他说,群众有气嘛,也可以理解。

采访人:就几句话?

雷:就几句话,当时也知道。我知道,报纸上公开登了,《人民日报》登了。现在呢,就是说,当时他反映了一种整个社会的情绪。民主墙那会儿,你当时在那儿,对毛泽东,对文革,那是非常…… 后来是策略的原因,民主墙大家写的越来越多,包括理论文章,探索的越来越多,从开始批评毛泽东,否定文革,到最后就提出一个为什么会发生文革,这是一个制度。推到制度原因的时候,党内就引起更激烈的不同反向了。从前你在批评毛泽东、文革的时候,邓小平这些党内的人,当时还是支持的,但是你要从这儿再往后退一步,退到这个制度上时,这是一个大的背景,迟早会有冲突的。那么呢,像魏京生,这种不策略。他使这种矛盾更早爆发了。这是一个重要的原因。还有就是,现在看来,我们当时确实都是年轻人,包括写的,无论是谁,包括姜洪,办这个《沃土》什么的,但是 都是年轻人。尤其在文革前和文革中读不了什么书,都是悄悄地读了一点。到了大学,这时才开始拼命读书,所以有很多很深的理论问题,并没有想到。就是说,大家有很多问题从理论上很难解释。

采访人:比如说有些什么问题?

雷:比如说,我觉得现在看来,其中关于国有制,关于公有制,国家所有制,比如说,我们说这个企业,国家所有,国有制企业,当时都说,这就是公有制,公有制就是全民所有,他这样规定了,你怎么样来论证,说实际上他不是国民所得?而这时候,大家不约而同地想起了南斯拉夫,铁托。【编者注:1977 年8 月30 日至9 月8 日,中国政府邀请南斯拉夫总统铁托应来华访问。】当时给我们影响比较大的,是那个,给铁托写文章的那个,公开发表的,我忘了。【编者注:应是指爱德华·卡德尔的《公有制在当代社会主义实践中的矛盾》。爱德华·卡德尔 (Edvard Kardelj, 1910 - 1979, 前南斯拉夫政治家。该书于1980年在中国出版。】我最近还写了一篇文章,你可以查一下,在《读书》上,他们南斯拉夫的理论实际上就是解剖这个。他们在五十年代就开始写了很多文章,反对斯大林模式社会主义。这时候呢,一些翻译过来的,内部的资料,也有了一些。比如说关于瑞典,北欧,一些工人的福利,工人自治。

采访人:捷克的也有吗?

雷:东欧,尤其是匈牙利,恰恰是通过他们。民刊上有深度的文章是来自他们。还有一个呢,你看,少数接触到了异化理论。就是,当时他们有一个油印的小册子,我不知道你看到没有,当然我现在没有了,都交了。就是那个陈尔晋,他写的那个。他用的理论都是南斯拉夫的。因为我们当时根本没有这个知识,突然见到了南斯拉夫这个,所以我最近写了一篇文章,分析八十年代,中国改革开放的,我觉得很重要。我们现在回忆三十年改革开放,不能忽视南斯拉夫因素,就是南共思想对中国改革开放的影响。我觉得,现在我们谈中国的改革开放,都忽略了,都没有注意到当年。实际上我还是很怀念的。就是说,七十年代,南斯拉夫,当时中国知道要改,怎么改?当时改革派,最主要的包括党内的,主张学南斯拉夫,所以中国派了大量的经济学家。

采访人:这是七十年代?

雷:七九年到八零年,派了大量的经济学家访问南斯拉夫。因为你知道,在毛泽东,在我们从前文革理论,觉得南斯拉夫是最坏的,最修正主义的。当时中共中央不是发了九评嘛,在六几年和苏共论战,其中一个分歧就是南斯拉夫是不是社会主义国家?苏联,就是赫鲁晓夫认为,南斯拉夫铁托是社会主义,毛泽东认为他不是。那么到现在,到七九年突然中国觉得要学南斯拉夫,当时介绍南斯拉夫的各种情况,引起了很多反向。我觉得这个,从当时的官方的理论家到民间的,在这个问题上,都是在学南斯拉夫。

采访人:其他东欧的经验呢?

雷:有,有一点。东欧的经验后来介绍的越来越多。

采访人:我记得,八十年代初中国邀请了一些布拉格之春的代表, 像奥塔·锡克【Ota Šik, 1919 - 2014, 捷克斯洛伐克著名的改革经济学家】。

雷:对,奥塔·锡克,还有奥塔·锡克的《第三条道路》【The Third Way: Marxist-Leninist Theory & Modern Industrial Society, 1972】,那本书翻译过来,对我们影响非常大。当时呢,最开始是南斯拉夫,从南斯拉夫引到匈牙利,匈牙利,捷克这一批。当时我记得影响大的就是匈牙利那个亚诺什【亚诺什·科尔内 János Kornai】写的短缺经济学【Economics of Shortage, 1980】, 很有名,现在很多中国人还知道他。后来他到美国去了,在哈佛。因为纯粹没有这个概念,这个概念一下子普及了。无路从官方的理论家到民间的办民刊的,都有。亚诺什·科尔内,那个作家,反正翻译成汉语,叫科尔内,叫短缺经济学。

采访人:您的看法,这个民主墙运动,民刊运动结束了以后,这些思想还有一定的影响吗?还是……

雷:我觉得还是有一定的影响。一直到八九年,还可以看出,陈子明啊,等等。

采访人:您觉得直接有影响,还是有类似的思想?

雷:间接的。

采访人:对胡耀邦,赵紫阳那些人呢?

雷:对他们就是说……不管怎么样,当时的民主墙对一批大学生影响很大,思想影响很大,都是在这个探讨的过程中。我刚才讲到,接受了要改革,经济体制改革。从东欧的奥塔·锡克等,慢慢地发展到九十年代或者现在。我们接受了那个奥地利学派,哈耶克【弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克, Friedrich August von Hayek, 1899 - 1992】。这是一个发展而来的,从前根本没有听说过。最开始大家的观念接受的还是社会主义,要坚持社会主义,但是中国啊,斯大林,毛泽东不是真正的社会主义。南斯拉夫恐怕是,布拉格之春恐怕是,匈牙利那个静悄悄的改革可能是。希望走一条这样的道路,所以当时影响大的就是翻译出版。比如说,首先民间影响大的,除了现实的,还有对历史的反思。当时中国历史还没有解冻,还不能谈很多。首先是苏联,有些内部的书,关于苏联的可以出了。比如关于布哈林【尼古拉伊·布哈林 Nikolai Bucharin, 1888 - 1938, 苏共早期的重要领导人之一】,大家都开始反思斯大林模式。中国觉得和斯大林模式差不多,知道斯大林制造了这一批冤案。当时关于布哈林,关于苏联的书,翻译的很多。内部的,关于批判斯大林的书。还有一个,忘记是哪个国家的人了,也是东欧的。

但一直在苏联共产国际,他自己写了一个没有公开发表的,后来发表了,叫做《瓦尔加遗言》【叶夫盖尼·瓦尔加, 1879 - 1964, 前苏联经济学家。著有《走向社会主义的俄国道路及其结果》,又称《瓦尔加遗言》】。就是他在斯大林时期不敢发表,自己写了。死了很多年之后,大概是六十年代,七十年代发表了。还有,当时,因为我们从小接触的知识和当时能够看得到的,能启蒙的,就是这些。包括那个欧洲共产主义,像西班牙的卡里略【圣地亚哥·卡里略 Santiago Carrillo, 1915 - 2012, 西班牙共产党总书记, 奉行欧洲共产主义思想】。所以当时东欧共产主义,你想,对于这一代人影响特别大,因为他们用马克思主义,和我们从小读的很容易知识上有个接口。当时引进东欧共产主义,或者欧洲共产主义,他就是批判斯大林模式,批判斯大林。实际上我们觉得,跟现在,二十一世纪,有很多人用西方马克思主义来论证马克思主义,共产党的专制。当时用同样的理论是批判,同样的东西起的作用。

采访人:八十年代保守派跟改革派的斗争比较厉害。

雷:对。当时保守派和改革派的斗争比较激烈。当时主要体现在共产党内部。而民间从一般的老百姓到一般的青年学生都是倾向要改革,支持改革。甚至没有上大学的一般的小青年,他们也知道改革好,他的生活好了。当时,比如说他想穿牛仔裤,但是当时反精神污染的时候规定不许穿牛仔裤,因为在文革中是绝对不许穿的。改革开放后,通过走私啊,可以穿了。但是反精神污染,又不可以穿。大家明确的知道,胡耀邦是支持改革开放的。因为呢,比如说,反精神污染,他怎么停止了,你可以查一下,我现在记不清了。中国青年报发了一系列文章。他也不从思想上来反驳你,从生活方式上,他说,青年人穿,这有什么不好的呢?你为什么要把它和政治和资本主义联系在一起?他说,这是美国劳动人民穿的,是无产阶级。还有当时不是改革的,从外国传进来,那个裤子,比如说喇叭裤,当时也不许穿。后来也是胡耀邦指示,中国青年报因为是团的系统,发表一篇文章,他说,中国刚好在甘肃敦煌,有那个敦煌壁画,飞天。说这个喇叭裤是我们民族的传统的服装,不是保守派批评的是腐朽的资产阶级思想,为什么不能穿?所以这个,不关心政治的老百姓,他们也是支持改革的。比如关于说唱歌,当时李谷一的那个唱法,歌颂共产党,但是她唱的比较软一点,当时都规定不许,她拿着麦克风,当时都不行。当时,一般的老百姓都觉得这没什么关系,都喜欢听那个软软的,所以当时八十年代整个氛围都是希望改革,

采访人:您是哪一年来到北京的?

雷:我是一九七八年到一九八二年在吉林大学上历史系本科,八二年到八五年还是在长春吉林大学上了历史系研究生,一九八五年到北京。但我在读研究生期间就认识李盛平,陈子明等。

采访人:第二个问题是从历史学方面,怎么对待那个时期?现在中国国内的历史学家,怎么看,能不能搞这方面的研究?

雷:现在呢,比如说,刊物你也看不到,根本没法做,只有个别的人,通过种种关系在做这方面的研究。作为我个人呢,也在收集这方面的资料,也想做这方面的研究。这方面很难做研究,但我觉得八十年代,现在还处于叙述阶段。我最近写的文章也作为这种研究的一个部分。当然,我更主要的是指出,因为不能公开的写出来,当时的共产党内的理论家也是接受了南斯拉夫的国有制,我从这个角度来谈的。我觉得我们改革开放历史不能忘记那一段。我觉得,当时是很重要的,对年轻人有很重要的一段思想启蒙的作用。那些人现在还很活跃的像陈子明啊,李盛平啊,徐有渔啊,都是不同程度参与了这些活动。包括我本人。当时还有一个在维也纳大学的,他们就没参与。叫朱嘉明。他们当时通过陈一咨,跟王岐山,赵紫阳在党内建立了关系。他们有一个讨论。我们要不要介入这个?后来说,他们已经走到体制内了,就不好…… 所以他们当时就没有介入。他们的思想观点基本是一致的,只是有的激进一点,有点缓和一点。我觉得这是中国的民间的一个启蒙运动。甚至,你看民主墙上,很多东西,年轻人提的更加大胆。说实在的,或者,如果我要说,这是那个时候在中国的一个启蒙,在那个时候的启蒙运动。恰恰是由一些年轻人或者知识准备都不足,却承担了这个任务。你想我们都是今天晚上读了一本书,大家传,读了一本南斯拉夫的书,明天就可以写出一篇文章来,或者登出来。

采访人:现在的年轻人,研究历史的或者说研究现代史的学生,他们知道这些吗?

雷:不知道。体制还是很厉害的。你不要说,现在很多人连六四那么大的事都不知道,就不要说民主墙了,曾经有过那一段了。绝大多数都不知道。甚至到八十年代末,很多学生都不知道,八十年代初有过这么一段。所以他的教育很封闭。

采访人:文革以后,关于历史这方面的书,他们怎么提到这个事情?

雷:他们也不提呀,就是根本不提。

采访人:就提七八年三中全会,改革开放,就完了?

雷:就完了,然后就提一九九二年。

采访人:内部的研究也都没有吗?不公开的?

雷:也很少,因为现在收集资料很难。在这方面,国内我知道,个人资料最全的就是陈子明。我知道当时的刊物的水平也不同。当时来看,我觉得《四五论坛》和《北京之春》水平比较高一点。